本文根据2017年11月7日在上海复旦大学举办的【重置时间】论坛的第一场“现代性与时间综议:时间的地平线” 圆桌环节的对话录音整理而成。该圆桌对话由贺婧主持,复旦大学特聘教授沈语冰、巴黎索邦第一大学艺术哲学与文化系教授克里斯多夫·仁南(Christophe Genin)和中国美术学院教授孙周兴参与讨论。

(以下为对谈内容)

贺婧:今天第一场发言和讨论会的主题是“时间的地平线。“地平线”其实是一个空间概念,那么为什么一个关于时间的论坛,它的首场要从空间的概念介入呢?三位教授刚刚围绕“时间”所做的演讲实际上也都涉及到了空间问题,或者说“时间-空间”的问题。这两个概念在西方哲学关于时间的论述历史上的确存在一体性的传统——从亚里士多德到康德、从黑格尔到海德格尔,认识论上的时间和空间的一体性是西方哲学讨论时间问题的一个很重要出发点。我们试图去思考、规定时间的同时,也是在思考空间。

关于这一点,孙周兴教授提到了一个核心问题,即海德格尔转化和深化了尼采当下时机化的“瞬间”时间观,把一种本源性的未分化的“时间-空间”视为存在之真理发生的境域,也由此使得这种新的时间-空间观成为了当代艺术可能的思想基础之一,包括在这种境域中对更原初、本真的经验的挖掘。那么,假如如黑格尔所说,时间与空间的相互分裂是历史性的必然,那么时间和空间的分离究竟意味着什么?这种分离对应了怎样的美学经验?

孙周兴:这个问题很难讨论。亚里士多德那里时间观和空间观的分离状态给我们留下了特别有意思的例子,这里最有意思的是他的空间经验。他以事物的边界来理解空间,这意味着边界成为了重要的空间规定,没有边界,事物不可能开始。我们将一个物同其他物区别开来,必须依赖于边界的经验。这个很重要。

实际上,近代科学中完成的时间与空间的分离固化了希腊哲学里面初步显露出的一些时间经验和空间经验。于是后来无论是尼采还是海德格尔,他们的工作重点都不能脱离技术科学的时间和空间经验,首先要面对的正是这种经验。在康德之后,时间的基本经验逐渐内化为一种体验。我们经常说,我爱你所以时间过得慢,我恨你,时间就是另外一种经验了。但时间不只是心理体验。尼采和海德格尔说的是生活世界里面更有意义、更有趣的时间经验。

再说空间,比如当下你坐在我的对面。从科学的空间观来说,我们相距约五米。我们也可以把它心理化,如果是关系好的两个人会感到亲近,反之则会使人感到挤压。这样一种空间关系显然是不可计量的。我们在一个空间里面,一个环境里面,除了通过科学计量的方式所获得的空间经验以外,还有其空间他经验,而这可能是更加重要的东西。对于空间和时间分离的探讨,或许需要进入更广泛、更深刻的层面。

仁南:我同意孙教授的观点。这个问题确实比较困难。为什么我们要在一个讨论时间的论坛上从空间着手来进行讨论呢?因为时空观是(时间与空间)两种体验的前提。我们能够从感官中提取出的、真正纯粹意识的东西只有两种,时间和空间。

然而,在康德的反思中,时间与空间并非作为人类对于存在的一种体验。空间是一个客观的存在,是我们的几何认识,对地点、事物的几何认识。与此同时空间也是一种知觉的认识。但它不同于体验。体验是一种存在的方式,所以我们在进行时间讨论的时候,尤其是在《纯粹理性批判》中的《先验感性论》所涉及的时间,并不是一种美学的判断,而是从经验主义的角度来阐述的。康德的另外一本书《存在论》中提到,时间是围绕人的体验来进行的。我们在昨晚的讨论中曾提及,想要(定义)纯粹时间是非常困难的,因为我们永远处在这样一个不断计算,创造或者检索时间的世界当中。

贺婧:的确,昨晚的讨论里还提及到如柏格森(Henri Bergson)所说,我们的思想从本源上来说很难深刻理解时间的“动态”(mouvant)以及时间的绵延,所以当我们将时间以“空间化”的方式来想象的时候,思想就具备一定的便利性。在这种情况下,时间和空间是否已经是在以一种分离而不是一体的认知模式下去思考?另外,这同时是否也是时间认识论中所遭遇的语言问题?

仁南:我觉得这个有可能的。举一个例子,在法语语法当中,我们有很多各种各样的时态,中文母语的朋友学法语时,时态是面临的一个大难题。而且时间通常是组织我们行动的一种方式。不同的文化与文明在语言形式中表现出了对时间的不同理解,我们可以在各国语言中找到对于时间的不同解释和解读。

沈语冰:哲学家关于时间和空间问题有大量的论述,也为后来人提供了关于时间和空间问题的讨论基础。但我也关心艺术家是如何考虑时间问题的。我留意到一些推崇艺术的创造性直觉的哲学家,他们的著作以批判日常生活日复一日的重复为出发点。在柏格森看来,诸如日常开车这类机械的、自动的反应距离创造性最远。他认为创造性在某种意义上可以突破机械、重复的世界,将时间变得更加具有持续性,使其成为对创作性而言,更加重要的机会。

柏格森所说的“绵延”是,当下已经既定包含了过去的经验,同时包含对未来的期待。哲学语言的讨论比较抽象,可以参考后来的科技手段。每一个当下对事物的感知不仅是当下瞬间的感知,它总是包含过去种种经验给我们的框架,框架了我们的经验,还包含了我们对未来的投射和预期。我们都有过看电影的经验——坐在电影院里面对荧幕,一个画面还没有消失的时候,另外一个画面已经进来,这就是“绵延”。或者说,已经被我们结构化的东西,同时包含了我们对未来的渴望。对未来的期盼是什么?这种时间观被认为是与艺术家的创作更为相关的,也是与我们日常生活的机械化,日复一日的自动性相区别的一种时间观。

阿尔曼·阿瓦尼斯安:根据前面的讨论,我想提出一个问题。三位的演讲中都体现了时间和空间本身是分离的观点。这其实是一个相应的悖论,时间和空间的悖论。在德语当中,“瞬间”即是“眨眼间”的概念是非常重要的,它同时是一个瞬间的空间概念,当你睁开再闭上眼睛,眨眼的瞬间就捕获到了现代艺术家对于时间和空间的概念。随着时间的流动可以抓取到事物的一些精髓,不管是偶然还是故意。在整个表象的过程上,艺术家远先于哲学家,他们感受到时间和空间的分离,时空并不是一致的。

孙周兴:完全同意你前面说的瞬间-空间,你后面的意思我不是太明白。我们中文说“瞬间”就是“一刹那”,我们认为它是一个当下的时间观念,但其实也含着空间的观念。所谓时空的分离,虽然古代就有,但根本上是技术时代的现象。实际上你刚才说到对于瞬间的理解经验,已经否定了时间空间必然分离的想法。瞬间是时间性也是空间性的。我觉得可能后期海德格尔也在做这方面的努力。比如说我坐在这里,我肯定经历着时间的流失,这是一个外推出去的过程,同时我在感受或者承受一种空间的挤压,这个是内推过程,时间向外,空间向内,一内一外是一致的、一体两面的事情,不可能完全分离。这种经验是艺术的经验,而不是技术时间或者技术空间的经验。

刚才仁南教授讲得特别好,不是体验性,而是我们当下受到一种挤压或者流失,两者一个出去,一个进来,时间化的过程和空间化的过程是密切相关的,而不是可以完全区分开来的。可区分的是计量和技术意义上的时间和空间。

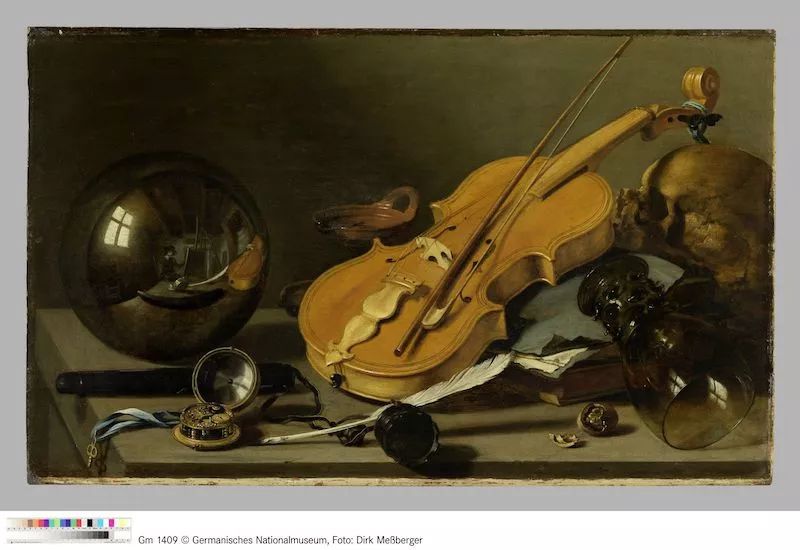

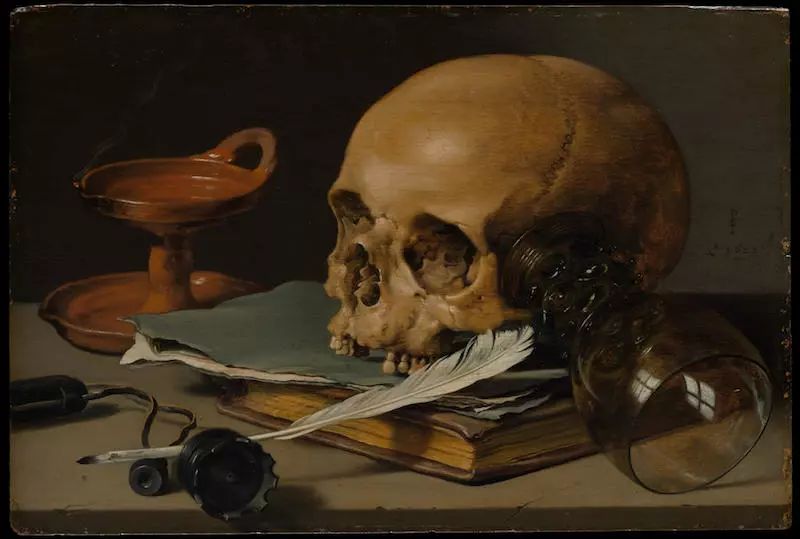

仁南:从艺术家的角度试想,在Pieter Claesz的画中有一个碗,上面有一个反射。当把这样的自画像扩大之后,可以看到画家在看着你。所以我们在哪里?它在哪里呢?我们看着这幅画,但是我们在时间当中,因为它在画这幅画的时候,它在看镜子,然后画它自己,然后画其他环境包括整个房子的一些细节。与此同时,也在画我们,它在画那个时候还没有离开的一些人。

其实,现在已经死亡,就像骷髅一样。我们都处在这样一个时间维度当中。很奇怪,我觉得找不到合适的词语来表达,只能是画出来。由此可以学到和看到一个非常深刻的教训、一个非常奇怪的现象。当用词汇去表达的时候,我们就把所有东西分离了。因此我们必须打造词汇和词组,这个东西和视觉艺术完全不一样。后者与绘画的神奇之处相关,因为绘画可以代表不同的瞬间、时间的瞬间。它在一个平面上就可以表达所有时间的特点。

贺婧:仁南教授演讲的第二部分着重谈了“日常再现与艺术再现的时间“, 您列举了康德所区分的两种时间岩层:主观的、偶然性的“时间流”和客观的、必然性的“时间序”;但同时也指出,艺术家们创造出超越上述两种时间的另一种完全独创的、原生的时间,而您认为这种时间是带有“自反性”的,为什么呢?

与此同时,孙教授提到的后期海德格尔时间观“瞬间时机之所”和沈教授所引用的波德莱尔的“时间打在我们感觉上的印记”,实际上都在靠拢于一种瞬间的、过渡的时间性,它强调的是碰撞和“契机”(kairos – the right critical & opportune moment),某种新的、创造性的东西,还潜伏在将来之中,但又已经进入到现在。包括海德格尔对 “时机”概念的深化和转化,实际上也是将重心放在了这样一种时间观的创造性生成上。这种时间性是否与仁南教授所讲到的一种完全独创的、原生的“时间”存在交集呢?

仁南:这里其实包含了很多问题。为什么是自反性?孙教授提到了亚里士多德,他曾提到说,我们想、自想、然后再想的过程,这就是一个自反性。如果我们参照亚里士多德会发现,自反性在西方传统过程中是属于神性的,而人类作为次神,也时不时有这样的自反性。形而上学试图思考这种自反性。在西方美学当中有这样一个传统,认为艺术家只是做作品但不反思自己的作品。这是一个伪命题。因为当你在看艺术史的时候,你会发现从古至今,每一个年代的艺术家都在反思自己。就像法国哲学家说的那样,艺术作品当中的自反性存在于做作品的过程当中。对于哲学家来说,我们需要有新的工具帮我们去思考,有的时候甚至闲置现有的知识,然后去看看究竟发生了什么。在我们的科学和技术系里,艺术家、哲学家和理论家之间经常一起讨论。他们总会有非常有意思的对话和讨论。作为哲学家,我们总是觉得有义务将一些偏见先放在一旁。不要对艺术家有偏见,我们在看了他们的作品之后,应该改变想法才行,这是哲学家在学新知识时最重要的教训和经验,要避免出现一些相应的错误或误解。

孙周兴:我们今天这个讨论非常有趣,沈语冰教授主要研究艺术,我主要研究哲学,仁南教授教授好像把我们综合了,他是做艺术哲学的。我想说的是,艺术家的工作与哲学家的工作最后是通的。用克罗齐(Benedetto Croce)的比喻来说,双方不知道对方,各自挖洞,各自推进,但最后听到了对方的声音。这个比喻还是蛮有意思的。今天我们讨论时间、空间这样一些经验,角度不同,但所有艺术和哲学都是相通的。

沈语冰:以欧洲为主的哲学传统,以及后来的科学传统都倾向于把时间和空间问题哲学化和科学化。我考虑的是中国宇宙的概念,但不是时空。中国人讲生生之谓易,每天每日大千世界和个人的小宇宙都在变化当中,但是我们不是倾向于一种格式化手段把空间、经验放在适当的时间格子里面,而是寻找“时机”。后来海德格尔或者尼采或多或少有一些想法,可能比较接近中国一些传统思想。因为中国人不太强调要把日常经验全部格式化,或者全部放在格子里面,一个空间格子或者时间格子,而是强调不断流动、瞬息万变的变化。我们跟着大自然的节奏、脉动生发;假如违背了规律,就可能被淘汰。这可能是今后更受关注、与艺术关系更加密切的一种时空观点。

贺婧:我们一般都认为,中国哲学思想的建构恰恰不是建立在这种科学论基础上的。比如李约瑟(Jeseph Needham) 就指出过,关于西方哲学里时间概念的分析要素之一——“运动”的研究,“大体上在中国物理学思想中是缺席的”;而法国当代的汉学家、哲学家于连(Francois Jullien)在他的《论时间》这本书里,恰恰是希望可以从中国这个“外部”(dehors)去返回和重新参照西方的时间问题。在这本书里他提到两个比较重要的观点:第一,中国思想里思考的并不是“时间”,而更多是过程(procès),是阶段之间不间断的运行,它远离了原子和分子的概念而转向关注效应和转化的现象;另一个观点则跟语言相关,他认为可以通过中国思想来摆脱“时间”在西方哲学里的思想惯性,因为中国思考了季节性的“时”(moment saisonnier) 和“久”(durée),而不是像西方那样去设想一个同时包裹住这两者的“封套”——一种抽象均质的时间封套,也就没有制造出时间的抽象概念。而且因为中文里不按时态作动词变化,不使用过去、现在、未来(也就不用在这之间去选择),所以中国人比较多是在“往”或”来”的持续性过渡中去意识时间,而不是在造成时态变化的对立模式中意识时间。

孙周兴:我想这次论坛如果能请中国哲学的学者或者中国艺术家到场会更好一些。虽然今天东西方生活世界中的差异正慢慢拉平,但传统上仍有很大差异。我觉得中国传统文化最大的特点之一是强调在我们生活世界里,事物之间、人物之间、人与人之间普遍存在的关联性。与西方的超越性思维不同,中国人的时空观念建立在关联性基础上。西方哲学从现象学开始,开展了关联性思考。我们经常和很多欧洲朋友争辩,什么是中西之别。欧洲文化的特质是超越性,这种超越性体现在两个方面,一是形式的超越性,产生了以形式科学为代表的欧洲科学体系,二是神性的超越性,产生了基督教神学和基督教信仰体系。而欧洲文化里面的这些东西在中国没有发生出来,我们是基于关联思想来思考的。我们根据自然的更替产生时间观念,我们的空间观念就是方位概念。我们没有这种基于超越性思维的、科学技术意义上的时空概念的分离。21世纪唯一新的哲学就是现象学,它最强大的地方就是在欧洲文化圈里面生成了一种关联性的思维和表达。一个事物的意义不在于事物本身,也不在主体,而是在人与事物的关联。通过这种关联,事物才有它的意义。现象学所强调的关联性也与中国文化发生了一点关联。从这个面上来了解时间问题也会比较有趣。

.jpg)

沈语冰:刚才贺婧对于连思想的概括基本上是对的,即于连对中西思想的比较还是建立在欧洲古典哲学和中国传统哲学之中。而中西时空观的相互借鉴和融合在现代艺术中已经表现得特别明显。马奈(Édouard Manet)在绘画中已经高度意识到时间问题,他觉得绘画已经大大突破了传统意义上的空间艺术。以《在花园温室里》(In the Conservatory)为例,画中女子摆了很多次姿势,多达40回。这是一个典型的时间问题,而不是画面中一个虚拟空间的问题。对马奈来说,他想要做的并不是要让绘画去模仿摄影,但他确实感到了在整整40个回合的创作中,如何捕捉和重新调整画面的问题。他想要抓住的,是这对夫妇貌合神离的那个瞬间。这导致了画面呈现强有力的悬置感,而不像古典绘画那样端出一个非时间性的、纯空间艺术的假像。如果说古典艺术反映出欧洲形而上学时空观的话,那么现代艺术是对传统欧洲形而上学的一次反动,尤其是对传统形而上学中时空观的反动。

仁南:我当时在学校学习的时候,学了一些道教、道学,以及老庄哲学。其中我认为非常重要的一个词是“气”。气在西方被翻译成一种能量。但是对于于连来说,中国哲学关注的是过程,一种延续的过程。我认为我们更应该将其想成是一种能量的流。比方我们经常说到中国功夫和外国功夫的区别。前者是如果你要出脚踢对方,必须把对方踢倒;但是中国的功夫必须创造出自己的能量,打倒某个敌人不是功夫的目的,这个是悬浮的能量。在道教当中还有一个词,它的翻译是“心”;而在传统西方哲学理论当中,这个心也可以被理解成是一种勇气。意大利文艺复兴时期的一位画家曾画过一幅著名的关于窗的画,其中一个非常重要的概念就是我们通过窗户来观察整个世界。但现在我们发现在人与人之间的沟通中已经没有这样的窗户了。

孙周兴: 仁南教授最后这个说法特别好,我们已经失去了一个窗户,一个直接观察的窗户。我们只能通过认识去看,却已经不会直接去看、去把握、去了解一些东西。我想艺术与科学的争执,在这句话里面得到了完美的表达。

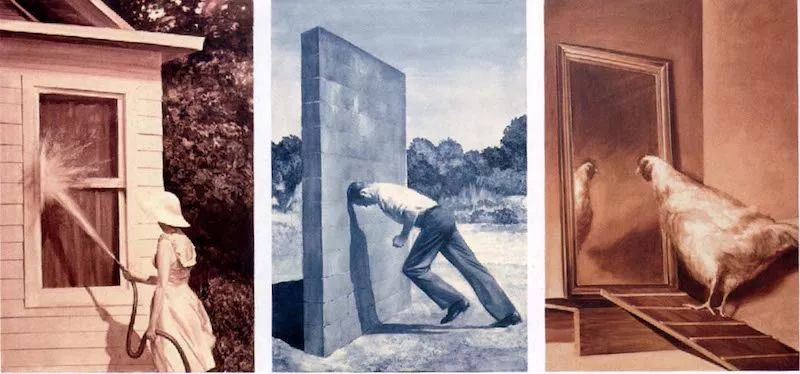

观众提问:我很好奇为什么你们在演讲里选用的都是静态图像?

仁南:这个答案非常简单,我们不能在今天上午的讨论中把一切都包含进去。你所说的确实是这样。在电影当中时间的展现是非常复杂的。但并不是说动态图片中,时间和空间就不一样了。不同的艺术,其形式有非常大的差异。这又是另外一个层面的问题了。

沈语冰:我今天的演讲主要集中在波德莱尔评论和马奈绘画当中的时间观的问题。在马奈的时代,跟他的绘画最有关联的还不是电影,而是连续摄影。当然,通过把静态连续照片转动起来,就会变成活动影像。我寻找的正是这样一个时间节点——即我们的认知经验从传统静态古典绘画式的时空观,转向即将诞生的早期电影中的时空观。这两者之间的时间节点,同时也是古典绘画基本终结,现代绘画正式诞生的时间点。

观众提问:人类诞生之前与灭绝之后,时间与空间仍然存在。时间和空间是人类下的定义。当代艺术适合用什么样的哲学和技术才能创造代表当代和未来的永恒瞬间?

孙周兴:当代艺术的主体是观念化、哲学化的艺术,其中的核心想法是艺术对物质世界重新关注和探讨的使命。当代艺术不再局限于视觉艺术的样式。这个我们不能展开说,光说你的问题。我相信人类总归会在地球上消失,人类在地球上历史不长。我也相信科学意义上的时空描写,无论人在不在,这种描写可能都是成立的。我们甚至可以假设外星人来到了地球上。但我们在哲学上无法假设“没有人”。“没有人”我们谈论什么时间和空间?我们的世界是人的世界。我们的时间经验和空间经验在人之后当然就没有了。

本内容版权归毛继鸿艺术基金会所有,未经授权,不得转载